tamagusuku youth home沖縄県立玉城青少年の家

BUSINESS

DESCRIPTION

業務内容

自然と共に生きる力を。 玉城青少年の家は、南城市の豊かな自然に囲まれた場所で、子どもたちや地域の皆さんが「自分で考え、仲間と協力し、自然と共に生きる力」を育んでいく社会教育施設です。

現代の子どもたちは便利な環境の中で日々を過ごす一方で、他者と協力したり、自然と深く関わったりする体験が減りつつあります。そんな現代だからこそ、自然の中で五感を使い、仲間と試行錯誤しながら学ぶ体験が、一人ひとりの“心の根っこ”を育てると、私たちは信じています。

玉城青少年の家では、自然体験や共同生活を通して、人と人とのつながりや自然との関わりの大切さを伝えるさまざまな学びの場を提供しています。子どもたちの成長を支える地域の大人たちの学びも応援し、地域ぐるみで子どもを育てる環境づくりにも取り組んでいます。

このような活動は、ESD(持続可能な開発のための教育)の視点にもつながる学びであり、未来をよりよく生きるための“土台”となるものです。

玉城青少年の家は、ただの合宿の場ではありません。小さな挑戦と発見を積み重ねながら、「生きる力」を育む、そんな学びの拠点でありたいと考えています。

玉城青少年の家は、さまざまな取り組みを通じて「学び」と「つながり」の場を広げてきました。

たまぐすく

チャレンジプログラム

自然体験やアクティビティを通して、子どもたちの主体性や協調性を育むプログラム。

グループでの協力や挑戦を通じて、達成感や自己肯定感を高めることを目指しています。

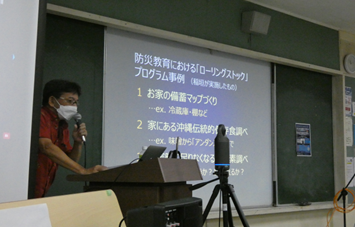

防災学習プログラム

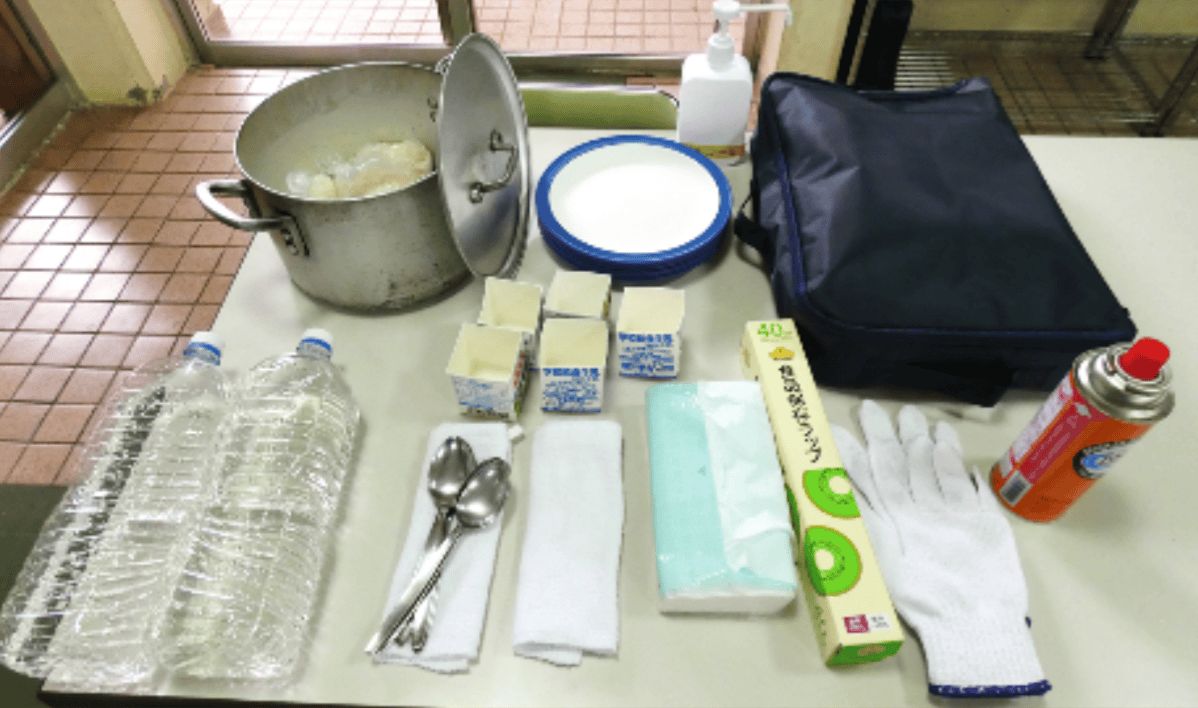

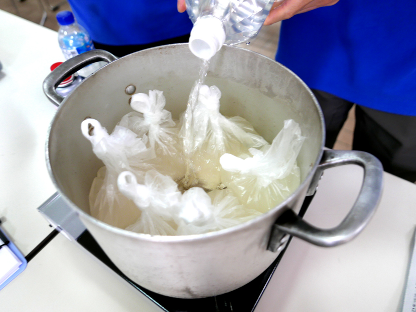

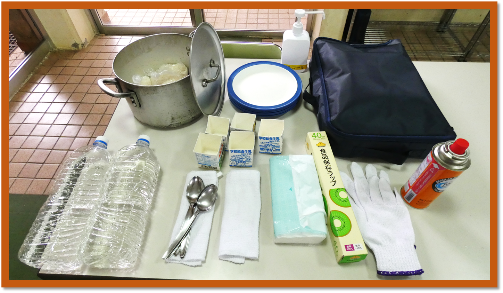

「沖縄自炊学」

災害時の生活に役立つ知識とスキルを学ぶ体験プログラム。

防災の基礎知識だけでなく、食事の工夫や地域の防災ネットワークづくりを実践的に学べる内容です。

地域連携事業

地域の学習資源を活用した体験活動を展開。

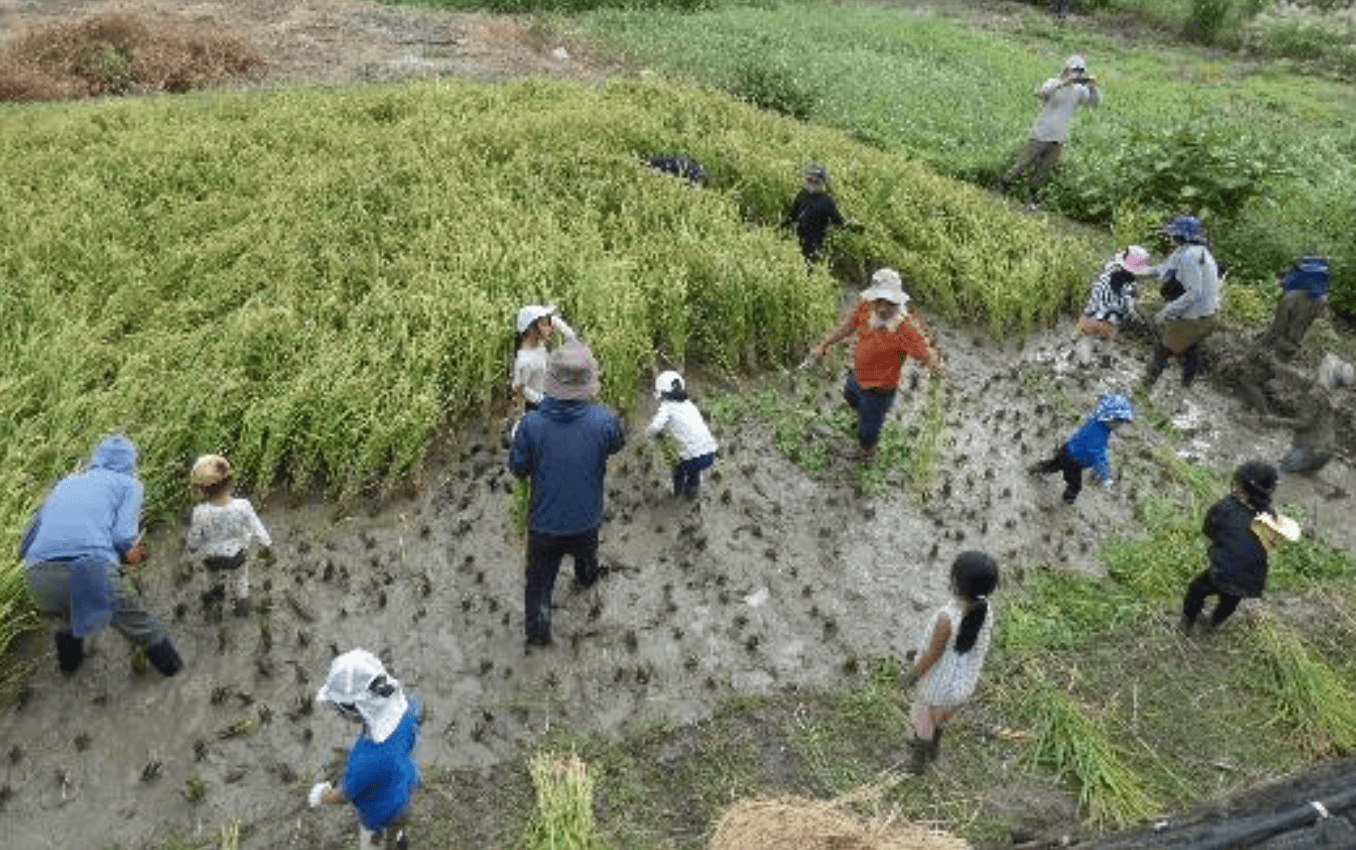

稲作体験や歴史散策、地域団体との協働イベントを通じて、地域に根差した学びの機会を提供しています。

OPERATION

POLICY

運用方針

「 体験を通じた成長支援 」

自然の中での活動や仲間との関わりを通して、挑戦する意欲や協調性、主体性を育むことを目指します。

自ら考え、行動し、時には失敗を経験することで、学びを深め、社会で活きる力を養う。

私たちは、こうした「体験」を積み重ねることこそが、未来を切り拓く大切な力になると考えています。

FEATURE

事業の特徴・

目指していること

-

feature01地域とつながり、未来を育む

~島尻地区の学びと交流の拠点を目指して~沖縄じんぶん考房は、沖縄県立玉城青少年の家の指定管理者として、第2期目(令和6年~令和10年まで)を迎えました。 恵まれた自然に囲まれた研修環境で子どもたちの健全育成を基本に、「地域のさまざまな団体や個人が出会い、つながり合いながら学ぶことで、持続可能な地域社会を実現する」ことを理想に、学びと体験の好循環から多くの人が成長する喜びを感じられる場として充実した研修環境を提供できるよう日々、研鑽を続けています。 目指すは、島尻地区の「学びと交流の拠点」づくりです。

-

feature02挑戦と創造で、学びの場をより豊かに

コロナ禍や2021年頃よりスタートした新館工事により、できない活動があるなかでも学びつながる関係づくりを大切にするとの思いから、諦めない気持ちで多くの協働により体験プログラムの充実と、体験活動の充実促進にかかる課題に、柔軟な姿勢で挑戦してきました。特徴的な成果としては、以下のことがあります。

- 防災教育の推進 コロナ禍や施設の老朽化、新館建設工事に伴う野外炊飯活動の制限など、さまざまな課題があったなかで、代替として(一社)災害プラットフォームおきなわと共同で、防災教育の一環として『沖縄自炊学』を開発・実施。

- 活動メニューブックの作成 利用者向けに『活動メニューブック』を作成し、施設で可能な活動を明確化。利用者からも高い評価を得た。

- オンライン学習環境の整備 オンライン機材を整備し、オンライン交流やセミナーを開催できる環境を整備。

- たまぐすくチャレンジプログラムの開発 体験型プログラム「たまぐすくチャレンジプログラム」を開発し、プロジェクトアドベンチャー(PA)やプロジェクトワイルド(PW)などの手法を取り入れ、自然体験を通して子どもの主体性や協調性、学習意欲を高める工夫を継続中。

-

feature03地域とともに、学びの場を広げる

玉城青少年の家は、地域社会との連携を大切にし、地域の学習資源を活かした体験活動を推進しています。地域とつながることで、より豊かな学びと交流の場を提供しています。

- 施設周辺地域と連携した稲作体験、歴史散策事業、ロゲイニング等、地域の学習資源を発掘しプログラム化し継続実施。

- 社会教育関係団体と連携し、学童クラブ等の子どもに関わる方へ向けたスキルアップ事業継続実施。

-

feature04安心・安全で、誰もが利用しやすい施設へ

コロナ禍や施設の老朽化、新館工事などの制約がある中でも、「学びとつながり」を大切にし、体験プログラムの充実に積極的に取り組んできました。

- 「沖縄県感染防止対策認証」取得 県立青少年の家で唯一コロナ禍における沖縄県の感染防止対策基準を満たした「沖縄県感染防止対策認証」を取得し、安心安全な利用環境を整備(旧施設のみ)。

- 子どもの貧困対策としての支援活動 子どもの貧困問題を念頭に、主催・自主事業で無料または低料金の体験活動を提供。

- スタッフのスキルアップ促進 職員の資格取得促進(生涯学習コーディネーター、防災介助士、社会教育士等)を通じた専門性の向上。

- 施設運営の効率化 公共施設マネジャー(PFM)の資格取得促進を通じた効率運営への挑戦。

-

feature05より多くの人に、玉城青少年の家の魅力を届けるために

玉城青少年の家は、広報活動を強化し、利用機会の拡大に努めています。 2025年1月からは、施設予約システムの導入やホームページの刷新を実施。 公式YouTubeチャンネル、LINE、Instagramなどを活用し、情報発信にも力を入れています。

RESULTS

施設の運営成果

学びつながる関係づくりを大切にするとの思いから、

諦めない気持ちで多くの協働により体験プログラムの充実と、体験活動の充実促進にかかる課題に、

柔軟な姿勢で挑戦してきました。特徴的な成果としては、以下のことがあります。

01「沖縄自炊学」で防災教育を推進

コロナ禍や施設の老朽化、新館建設工事に伴う野外炊飯活動の制限など、さまざまな課題があったなかで、代替として(一社)災害プラットフォームおきなわと共同で、防災教育の一環として『沖縄自炊学』を開発・実施。

02活動メニューブックで選択肢を明確化

利用者向けに『活動メニューブック』を作成し、施設で可能な活動を明確化。利用者からも高い評価を得た。

03オンライン環境を整備し交流の幅を拡大

オンライン機材を整備し、オンライン交流やセミナーを開催できる環境を整備。

04自然体験を通じた育ちを支える新プログラム

体験型プログラム「たまぐすくチャレンジプログラム」を開発し、プロジェクトアドベンチャー(PA)やプロジェクトワイルド(PW)などの手法を取り入れ、自然体験を通して子どもの主体性や協調性、学習意欲を高める工夫を継続中。

05地域と連携した学びのプログラムを継続

施設周辺地域と連携した稲作体験、歴史散策事業、ロゲイニング等、地域の学習資源を発掘しプログラム化し継続実施。

06子どもに関わる人材の学びを支援

社会教育関係団体と連携し、学童クラブ等の子どもに関わる方へ向けたスキルアップ事業継続実施。

キャンプで学ぶ防災力

小学生を対象にした2泊3日のキャンプを通して、火起こしや炊飯、寝床の確保など、「自分で生活する力(生き抜く知恵)」を身につけます。

サバニで海を体感

沖縄伝統の漁船「サバニ」に触れながら、自然の厳しさと美しさを体全体で感じるプログラムです。

親子で自然体験

家族で協力して炊飯活動などに挑戦し、自然の中で家族の絆を深めながら、食育の大切さも学びます。

地域で子どもを支える

沖縄県レクリエーション協会と連携し、子どもを支える地域の大人を対象にした実践的な養成講座を実施しています。